2025.10.21~23 建設経済常任委員会視察

10月21日から23日に藤沢市議会建設経済常任委員会視察が行われ、委員として参加しました。内容の抜粋は次の通りです。

10月21日(1日目)

1.「高知市事前復興まちづくり計画復興基本方針について」高知県高知市

高知市の事前復興まちづくり計画について視察しました。事前復興まちづくり計画とは、南海トラフ地震に対応するもので、発生しうる災害による被災分布や規模を想定し、復興後の空間を計画するものです。

では、なぜ事前復興まちづくり計画が必要になったのか?それは、東日本大震災の教訓によるもので、東日本大震災では壊滅的な被害に加えて多くの職員も被災したため、計画策定から実施に多大な時間を要したこと。事前準備がない状況で、仮設住宅や集団移転の用地確保に苦慮したこと。住まいの集約化など、地域住民との合意形成に苦慮したこと。市民からは、十分に時間をかけた計画より「とにかく早く先の見通しを示してほしい」との意向が強かったこと。早い段階で地域住民に「再建方向」を検討するための判断材料を与えられれば、実施段階の見通しがたったこと。

以上のことなどから、東日本大震災では、復興の見通しが立たなかったため、再建する意欲を失い、早期再建のためにまちを離れてしまった。そして、人口が減少し、地域の活力が失われ「まち」そのものの存続が危うくなることとなった。この東日本大震災での教訓から、事前復興まちづくり計画か必要となったとのことでした。

地区別の事前復興まちづくり計画について、今回は三里地区の取組について説明を受けました。大半のエリアが浸水深2m以上となる種崎地区の対策として、その地区を嵩上げして現地で復興する案、別の公用地を嵩上げして移転する案、民地の高台を整備して移転する案などがあり、それぞれのメリット、デメリット、事業期間、個人負担などの想定がされていました。

そこで、説明を受けた私も含めて、そういう計画であるなら、震災を待たずにリスクの高いエリアから移転などをしておけばよいのでは?との疑問が生じます。被災の規模の想定はされていますが、実際の被災は起きてみなければ分からないため、それは難しいとのことでした。確かに、土地の交換はできるかも知れませんが、家屋の再建には費用がかかるため、被災前に新たに家の新築は難しいと思いますし、被災して保険金が出れば再建することも可能になるのだと思います。各地区における復興と復興後のまちづくりについては、ワークショップで議論がされているとのことでした。

【所感】

今回の説明を受けて、被災したときに初期対応に追われることになると思いますが、その後、どこの場所を活用して仮設住宅を設置するとか、どこの場所に集団移転するとか、現位置で嵩上げをするのかなど、被災後の対応を事前に決めておくことは必要だと思いました。

更に、私も知識がなかったのですが、説明の中で、津波浸水深が1.0m~1.5m以上で、家屋の大規模半壊か全壊となることがデータで示されました。

これまで、津波浸水深が1.5mであれば、2階にいれば安心と思っていたのですが、大規模半壊や全壊する可能性があることについて、市民の意識もないのではと思いました。無理に不安をあおる必要はないのですが、正しいリスクを理解することは必要だと思いました。今後、どのように周知をしていくべきか、市とも協議していきたいと思います。

10月22日(2日目)

2.「IoP(Internet of Plants)が導くNext次世代型施設園芸農業への進化プロジェクトについて」高知県農業技術センター

高知県農業技術センターにおいて、IoPが導くNext次世代型施設園芸農業への進化プロジェクトについて、視察しました。

高知県は森林率が84%と全国1位で、農地が少ないため、農業所得を上げるためには、面積当たりの収穫量を高めることが最も重要で、そのために「データ駆動型農業の実践」「品種の検討」「栽植方法の検討」「資材の検討」などが必要として、オランダの栽培技術を参考にして、環境制御技術の推進をしてきたとのことでした。

収穫量増加のカギは光合成とのことで、日中、光エネルギーと二酸化炭素と水で生育に必要なエネルギーを得て、夜間に光合成で生成されたエネルギーを葉、茎、根、果実に分配します。その光合成が順調に行われることで収穫量の増加につながるとのことで、環境測定装置でハウス内の環境(温度、湿度、炭酸ガス濃度など)をリアルタイムに測定し、その数値化されたデータに基づき、暖房機や遮光・保温カーテンなどを使うことで、ハウス内を作物の生育に最適な環境に整えるとのことで、そのことを環境制御技術と言うそうです。

この技術のを導入したことで、10a当たりの販売額は、地区にもよりますが、平成28年度に比べて令和3年度には、15%~27%アップしたとのことでした。

更に、この環境制御技術を進化された取組として、IpOクラウド(SAWACHI)を構築、微気象データ、出荷データ、ハウス内環境データ、画像データ、労務管理データ、生産履歴データ、エネルギーデータ、病害虫データなどのデータを自動集約・共有して、分析・診断・改善につなげる仕組みとして、個々の農家へ有益情報としてフィードバックし、面積当たりの収穫量を上げることに成功しているとのことでした。

この取組により、農地や農家が減少しているのも関わらず、生産量はこれまでの量を維持しているとのことでした。今後は、産学官連携の取組を進め、更なる展開として全国展開、グローバル化による地産外商に繋げていく想定とのことでした。

【所感】

今回のIpOクラウド(SAWACHI)による取組は、とても先進的な取組であり、園芸農業の究極のスタイルだと感じました。今後、全国展開を想定しているとのことでしたので、システム使用料がどの程度になるか分かりませんが、本市で利用できるような展開になりましたら、農家へのアプローチや支援を検討していく必要があると感じました。

また、技術センター内の研究ハウス内のきゅうり、ピーマンの栽培状況も見学しながら説明を受けましたが、農作物にも猛暑の影響があるみたいで、人間と同じに快適な環境をつくることも効果があるとのことで驚きました。データの裏付けにより徹底された管理が、儲かる農業につながることが確認できました。

3. 南国市スポーツセンタータワー見学

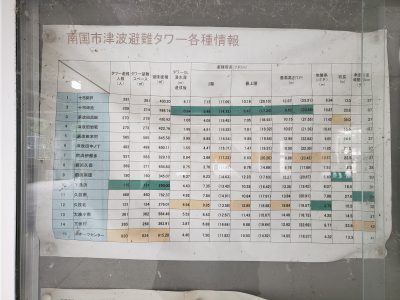

視察した高知県農業技術センターの近くに、津波避難タワーがありましたので見学しました。現地で貼りだされていた資料によると、南国市内には15カ所の津波避難タワーが設置されているとのことでした。今回見学した施設は、823人が収容できる施設で、津波到達時間は41分との想定でした。施設内には、トイレ、備蓄倉庫、更衣・授乳室、災害対策室の機能がありました。

10月23日(3日目)

4.「長久手市田園バレー構想」及び「交流施設(あぐりん村)」愛知県長久手市

長久手市の田園バレー構想を視察しました。長久手市田園バレー基本計画では、「農あるくらし・農あるまち」の実現に向けて、「農業者のチャレンジを応援します」「市民や企業・団体等による農を応援します」「農業者の困りごと解決を応援します」「環境にやさしい農業を応援します」の4つを基本目標にしています。

それを具現化する事業として、ながくてアグリサポート事業があります。まず、新規就農をめざす人や興味のある人に対しての「相談」、そして、農業技術を習得するための「体験」として農楽校事業や市民農園があり、そこから新規就農を求める人には「準備」として、農地のマッチングや農機の貸出事業があり、更に就農に進んだ場合には「営農」として、農業用井戸の利用や農アドバイザー事業があり、最期に「出荷」として「あぐりん村」などの農産物直売所があります。

今回、新規就農を含めた農家さんが出荷・販売できる「あぐりん村」を見学しましたが、生産者さんと消費者が直接話をしたり、そこから生まれるコミュニティも大事な取組とのことでした。令和5年度実績で、38万人の来場があり、売上は2億5千万円ほどとのことでしたので、登録農家245人で単純に割りかえしても、売上は平均約100万円となり、手数料の18%を差し引けば、生業にはならないことが分かります。でも、収穫したものが売れて、しかも喜んでもらえれば生き甲斐にもなると思います。実際に売られている物も見ましたが、新鮮で安くて、ものによっては収穫した時間が明示されているなど工夫もされていました。午前中には売り切れて、その場合は、午後にまた出荷してもらうほど利用されているとのことでした。

長久手市の人口は増加傾向にあり、しかも平均年齢が全国で1番低いとのことで、職員の方に、そうなると保育園の課題があるのでは?と聞いたところ、その通りで保育園の再整備で定員を大幅に増やしたとのことで、人件費も含めたコストが厳しいとのことでした。藤沢市と同様に不交付団体とのことで、ふるさと納税の影響も厳しいと言っていました。

【所感】

長久手市田園バレー構想は、農あるくらしがテーマでした。また、事業の一つである市民農園は66区画あり、毎回抽選となっているとのことで、農作業や収穫への関心が高いと思いました。市としては、そこから意欲が高まり、新規就農につながることを求めていることが分かりました。質疑の中で、都市部と農村風景の地区とがエリアで分かれている市で、都市部に住む市民からは里山や農地といった自然を残してほしいという意見も多いとのことでした。都市と自然の共存が人口増にもつながっているのではと感じました。

私もよく道の駅とかに行くのですが、農作物ではなく加工品を見ると、国産でないものを使用している物も多いのですが、「あぐりん村」で売られているものには、そういうものは確認できませんでしたので、きっと、地産地消、拡大しても国産というコンセプトがあるんだなあーと思いました。

5.「愛・地球博公園について」愛知県

長久手市の田園バレー構想を視察した後、同じ長久手市内に、2005年に開催された「愛・地球博」の跡地に整備された、「愛・地球博公園」を見学しました。愛知県の方にこの公園の経緯を説明してもらった後に、現地を案内いただきました。

愛・地球博の会場になる前は1970年にオープンした「愛知青少年公園」という施設で、愛・地球博会場に決まった時、博覧会後の利用を見据えた公園整備がされたとのことでした。2005年に博覧会が185日間開催され、終了した後は、博覧会のレガシーが引き継げる機能を持った「モリコロパーク」として整備がされ、2022年と2023年には「ジブリパーク」がオープン。年間を通じて、インバウンドを含めて多くの人が来場する公園となったとのことでした。「ジブリパーク」は有料施設ですが、公園内(無料エリア)にも、ジブリの映画の世界に登場するものが散りばめられていて、きっとファンは楽しめると思います。

また、愛・地球博記念館では、当時のパビリオンの映像や展示品、会期中に賓客を迎えた貴賓室が当時のまま見ることができます。今回は特別に、貴賓室に入ることができ、当時の天皇陛下が座ったソファーに座ることも許されました。私は、愛・地球博には行かれませんでしたし、今回の大阪万博にも行きませんでしたが、今回見学させてもらって、改めて万博は機会があれば行くべきだと思いました。

※以上、報告とします。